近年来,随着新能源汽车的普及,充电基础设施的不足成为行业痛点之一。在此背景下,充电机器人技术迅速崛起,相关专利申请数量激增。其中,自动寻桩充电机器人成为热门方向,它能够自主移动,为车辆提供“车找桩”变“桩找车”的服务。然而,这一技术究竟是伪需求,还是未来充电模式的真正趋势?

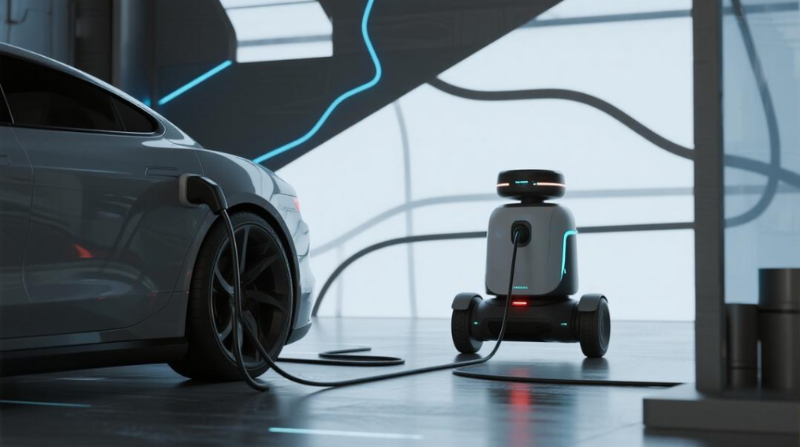

传统充电桩存在布局固定、利用率不均、车位被占等问题,而充电机器人通过自主导航、智能调度,可灵活匹配用户需求,尤其适用于商场、小区、停车场等场景。例如,车主只需手机预约,机器人就能自动驶来充电,减少排队等待时间,提升充电效率。

此外,在老旧小区、临时停车场等难以建设固定充电桩的区域,充电机器人提供了更经济的补能方案。部分企业甚至探索“共享充电”模式,让机器人跨区域调度,优化资源分配。

尽管前景广阔,但充电机器人仍面临诸多争议:

成本问题:机器人需集成自动驾驶、高精度定位、电池管理等多个系统,研发和运维成本高昂,短期内难以大规模商用。

效率限制:相比固定超充桩,移动充电速度较慢,难以满足快节奏用户需求。

场景适配性:在车辆密集区域,机器人可能受空间限制,无法高效通行。

有观点认为,充电机器人更适合作为固定充电网络的补充,而非主流方案。与其投入高成本研发移动充电,不如加快超充桩的普及和智能调度。

尽管存在争议,但充电机器人的发展势头未减。随着自动驾驶技术、SLAM(同步定位与地图构建)和无线充电的进步,其灵活性和实用性将进一步提升。政策层面,多地政府鼓励“智能充电”创新,为行业注入动力。

结论:自动寻桩充电机器人并非伪需求,但短期内难以替代固定充电网络。未来,它更可能以“柔性补能”的角色,在特定场景中发挥价值,成为智慧城市充电生态的重要一环。

【本文标签】 充电机器人、自动寻桩、新能源汽车充电、移动充电、专利趋势、智慧充电、自动驾驶技术

【责任编辑】