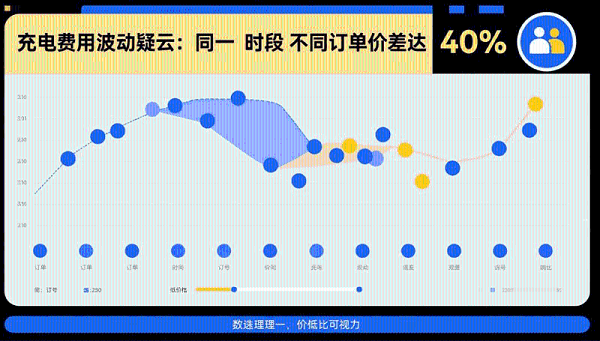

当新能源车主小张在同一个充电站、同一时段为爱车充电时,他惊讶地发现:两次充电的费用竟然相差40%。这不是个案,而是正在全国范围内上演的"充电费用波动疑云"。这场看似简单的价格差异背后,隐藏着一个错综复杂的利益迷局。

价格迷雾中的多重推手

充电费用构成远比表面复杂,主要由电价和服务费两部分组成。基础电价虽由政府定价,但不同省份、不同季节存在较大差异;而服务费则由运营商自主定价,成为价格波动的主因。更令人困惑的是,同一运营商在不同平台展示的价格可能不同,第三方平台与运营商直营平台之间存在明显的价格战痕迹。

动态定价:技术创新还是价格陷阱?

部分运营商引入的"动态定价"机制加剧了价格波动。这套模仿网约车 surge pricing 的系统,表面上响应供需变化,实则缺乏透明度。高峰时段价格可能翻倍,而车主往往在扫码后才发现价格飙升。更吊诡的是,相邻充电桩可能显示不同价格,运营商对此的解释是"系统测试"。

灰色地带的利益博弈

调查发现,部分充电站存在"会员价"与"非会员价"的双轨制,价差可达30%。而某些第三方平台通过"大数据杀熟"对不同用户展示差异化价格。更隐蔽的是,部分充电站通过缩短"免费停车时长"变相提高综合使用成本,这些隐性收费项目往往藏在用户协议细则中。

监管空白与消费者困境

当前充电服务定价处于监管灰色地带。没有强制性的明码标价规定,没有统一的价格波动幅度限制,甚至缺乏有效的价格投诉渠道。消费者权益保护组织收到的相关投诉在2023年激增300%,但调解成功率不足20%。

破局之道:透明化与标准化

破解充电费用迷局需要多方合力:运营商应当建立价格公示系统,实时显示计价规则;行业协会需制定动态定价的合理浮动范围;监管部门要强制要求费用明细拆分展示。某充电平台试点"价格追溯"功能后,客户投诉量下降45%,证明透明化可行。

新能源革命不应沦为资本的游戏场。当充电费用成为压在车主身上的又一座大山时,我们需要警惕:如果连最基本的消费公平都无法保证,又如何让公众真心拥抱绿色出行?解开充电费用波动疑云,不仅关乎消费者权益,更关乎整个新能源战略的民心基础。